本文

更新日:2025年3月25日

比曽の穀櫃(比曽)

穀櫃(こくびつ)は穀物を収納保存する箱のことで、小型の板倉ともいえます。比曽の穀櫃は間口十尺(約3.3メートル)、奥行四尺(約1.2メートル)、高さ七尺(約2.1メートル)で、切妻トタン葺きの屋根が付いています。穀物は羽目板を外して出し入れしたものと思われます。屋根部分は収納部分とは材質と異なっているので、昭和になってから造り替えられたものと思われます。土台石の上に据えられていて床下や天井は風通しよく造作されています。

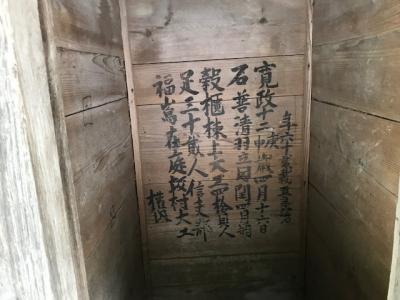

内側の奥壁に寛政十二年(一八〇〇)の墨書がみられますが、建築当時のものかどうかは不明です。ただし穀櫃本体に近代にはみられなくなった和釘が使用されていて、成立は墨書の年代と大きなずれはないものと判断できます。

穀櫃のある上比曽は標高六五〇メートルほどに位置します。寒冷地の山中郷は冷害の常襲地で、頻繁に飢饉などの危機に見舞われました。幕府は寛政の改革で、各藩に囲米の強化を命じますが(寛政元年一七八九)、この穀櫃はこれに由来するとも考えられます。穀物を穀櫃に備蓄し、危急の際に救済や貸付に充てたものでしょう。文久元年(一八六一)「比曽村門囲籾帳」にも比曽村の平時の蓄穀、貸与、貸付、利息返済の記録が残っています。

比曽の穀櫃は、常日頃の備えが必要とされる山中郷(さんちゅうごう)の厳しい生活を示す貴重な資料で、多くの村人がこの穀櫃に救われたのではないでしょうか。

【穀櫃墨書】

年六十貳載(歳か?)五良治

寛政十二庚申歳四月十六日

石普請羽立同閏四月朔

穀櫃棟上大工四拾■人

足三十貳人信夫郡

福嶌在庭坂村大工

權内

*羽立は「はだつ=始まる」の意味か?